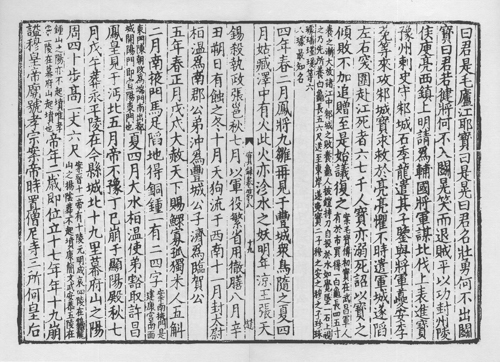

公元265年,司马炎定都洛阳,建立西晋,史称“魏晋革命”。太康元年(280),晋武帝荡平东吴,实现全国统一。惠帝在位期间,西晋内乱不止,自元康元年(291)至光熙元年(306),宗室诸王相互残杀,史称“八王之乱”。而后,塞外诸族趁乱南下,掳走怀帝、愍帝酿成“五胡乱华”的惨祸,西晋宣告灭亡。

永嘉初年,中原士族纷纷南迁,琅琊王出身的司马睿移镇建康,逐步在江南建立起流寓政权——东晋。自公元318年司马睿称帝,至公元420年晋恭帝禅位,东晋王朝共历11帝,国祚延续103年。南京大学北园东晋墓的墓葬文化面貌,正与两晋之间的历史发展脉络息息相关。

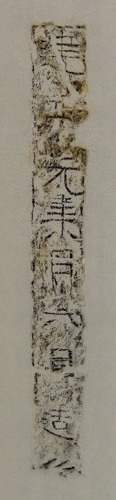

1972年4月,因人防工程施工建设,在南京大学考古专业创始人蒋赞初先生的主持下,我校师生对在鼓楼校区北园北大楼前意外发现的一座东晋时期大墓进行抢救性发掘。此墓虽被北宋王仁墓、明朝钟楼巨型石础叠压或打破,但墓葬整体结构清晰,出土文物丰富。依据唐人许嵩《建康实录》的相关记载,并结合墓葬规模、形制、出土器物、地望等综合判断,该墓作为东晋初期“中兴正统”四帝元、明、成、哀的帝陵之一当无疑义。因该墓资料极为重要,一般被学界称之为“南京大学北园东晋墓”。

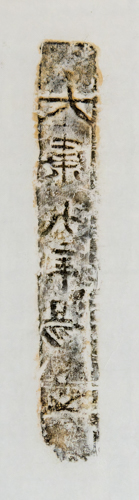

为响应国家“深挖洞,广积粮”的号召,上世纪70年代初,南京市全力开展地下防空设施建设。当地下防空主干线穿过南大鼓楼校区北大楼与西大楼前时,施工队伍意外发现北宋治平四年王仁墓,此人曾为王安石知江宁府的部下。同时,还发现明代巨型石础,重达5吨,疑为明代钟楼遗物。在清理完石础之后,叠压其下的是一座规模宏大的东晋砖室墓,墓内共清理出土陶、瓷、金、银、铜、铁、玻璃、玛瑙、水晶等各类珍贵文物百余件,由此一座距今一千六百余年的东晋帝陵的神秘面纱徐徐展开。

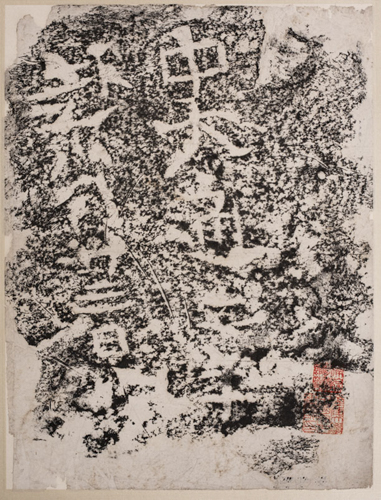

晋代丧礼,沿袭汉魏制度,而有所损益,形成了中国历史上著名的“薄葬”时代。关于这一时期的丧葬制度,学界提炼出了“晋制”的概念,具体表现为:因山为体、不封不树、无立寝殿、明器从俭、丧期减易。落实到具体墓例中,“晋制”的执行则因人而异、因事而异。南京大学北园东晋墓主、侧室随葬多人,墓葬建筑形制、规格尺寸、随葬器物均显示墓主身份的尊贵。穹窿顶方形主室附带券顶侧室、甬道设有两道木门、大型榻案几及祭器组合,以及金、银、铜、铁、玻璃、玛瑙、水晶等各类质地的随葬器物,无不彰显墓主人的“地下哀荣”。

当时的发掘简报:《南京大学北园东晋墓》,发表于《文物》1973年第4期。

南大北园东晋墓自发掘问世以来,围绕其墓主身份的讨论长期莫衷一是。究其原因,在于墓内并无确切文字材料(如印章、玉册、砖铭等文物)出土。从墓葬形制、出土器物、文献记载、地势地望等角度出发,研究者一般认为此墓当为东晋初期元、明、成、哀四座帝陵之一,属于《建康实录》所云“鸡笼山之阳”的东晋西陵陵区。不过,该墓具体归属“元、明、成三陵之一”,还是“元帝、皇后虞氏与后妃荀氏合葬墓”,抑或“成帝、皇后杜氏及周太妃的合葬墓”,迄今仍无定论。

部分墓主身份讨论:

《南京东晋帝陵考》,蒋赞初,发表于《东南文化》1992(Z1)。

《南京大学北园东晋大墓的形制、墓主及其他——两晋偏室墓研究之一》,吴桂兵,发表于《东南文化》2003(09)。

《南京大学北园东晋大墓的时代及墓主身份的讨论——兼论东晋时期的合葬墓》,王志高,发表于《东南文化》2003(09)。

名士风流,是魏晋时代永恒的标签。置身其间的士人或雄才大略,或才华横溢,在复杂的历史背景下,形成了令后世追慕的“晋世风度”。这一时期,儒、玄、释、道四教并兴,文学、书法、绘画、雕塑名家辈出,奠定了两晋南朝文化继汉开唐的重要历史地位。

荣誉顾问

蒋赞初

总策划

史梅

学术顾问

胡阿祥 张学锋 程章灿 徐兴无 吴桂兵 童岭 岳涌 刘颖 赵星宇

总执行

李文 魏美强

内容设计

魏美强 李文

文本撰写

魏美强 李文 聂娜 马音宁 周帅 时文甲 李轶伦 杨括

展品管理

李文 聂娜 周帅 马音宁

文物摄影

尹涛 施成 马音宁

视频制作

郑溯

文物修复

张建国 周帅

图版绘制

张建国 陈刚 朱祎 崔雅博 朱琳 周帅 马音宁 魏美强 温邦瑞

展览协调

郑丽颖 徐琳

宣传推广

陈腾 周骏雅

展陈设计

郦巫雄杰

特别鸣谢

张今