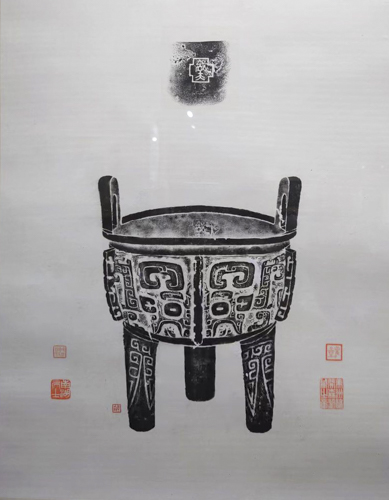

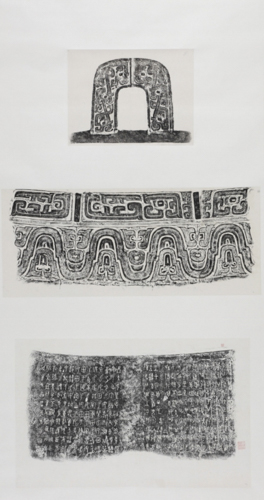

金石学是极具中国传统和元素的学科,以青铜器和石刻特别是所附铭刻文字为主要研究对象,也逐渐延申并拓展到甲骨、竹木、陶瓷等各类材质的器物,其实质为古器物学,是中国考古学的前身之一。金石学自宋代成熟以来,名家、流派以及著述众多。迄至清末民初,金石器物以及拓片更是为许多文人、学者所研究和达官贵人所收藏与追捧,形成所谓新的金石学的繁荣期。

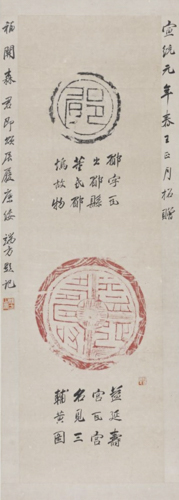

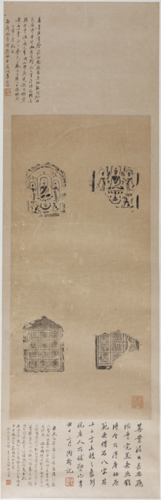

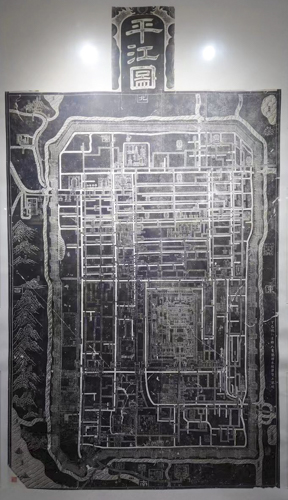

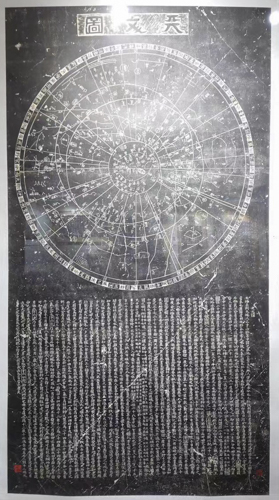

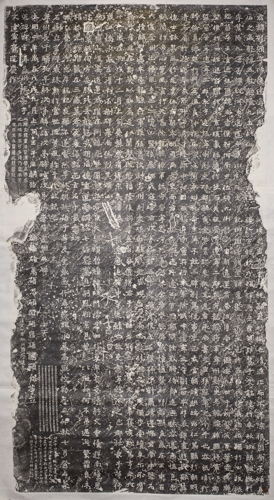

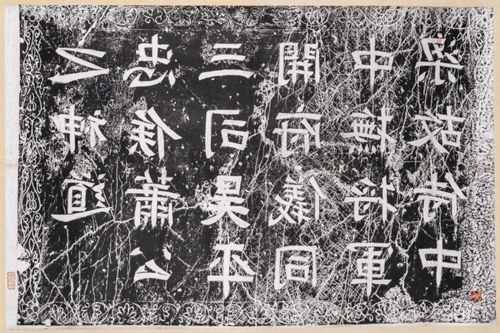

金言石语,瀚墨流芳,此单元展出的金石拓本,涉及青铜器、石刻造像、瓦当、善业泥以及埃及石刻、苏州《天文图》碑等各种类别,是南大藏拓中的精华部分。尤其值得一说的是,多数拓片为晚清名臣兼金石学家端方赠与美国教育家兼中国古物收藏家福开森(John C. Ferguson),又经福开森捐赠金陵大学,1952年金陵大学并入南京大学后,一直由南京大学宝藏至今。

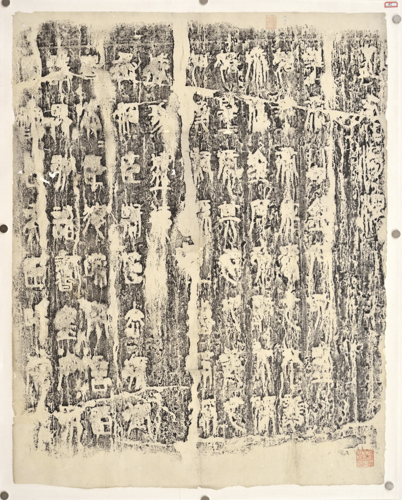

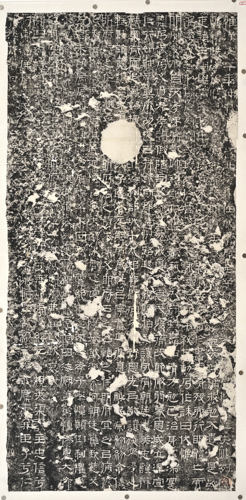

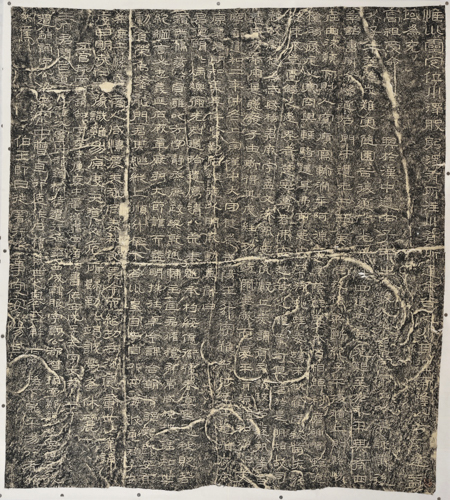

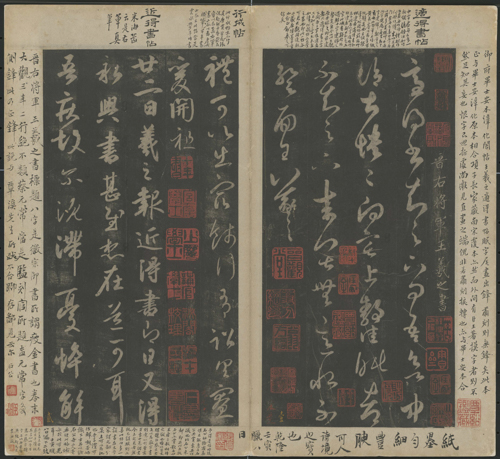

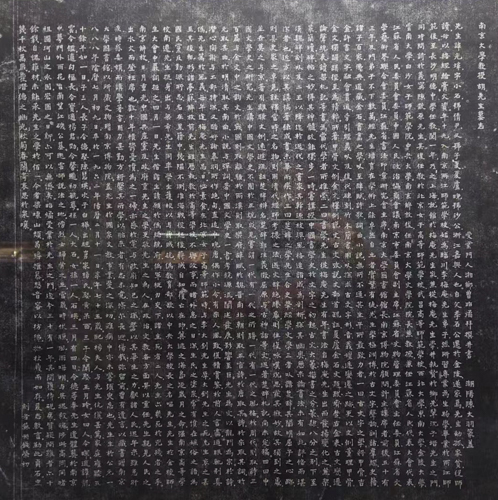

中国历代名碑石刻蕴含极高的书法价值,甚至不乏惊世书法经典。

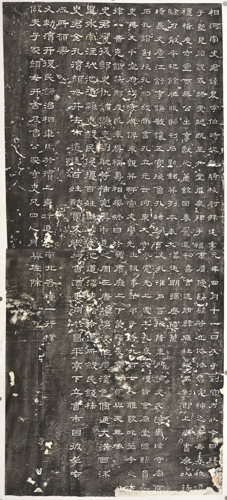

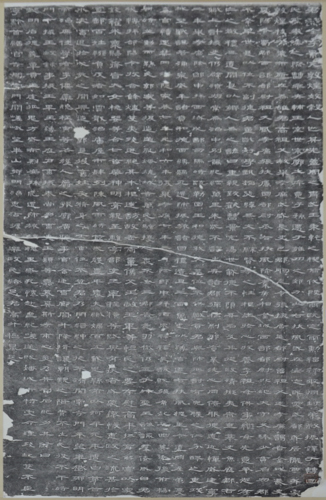

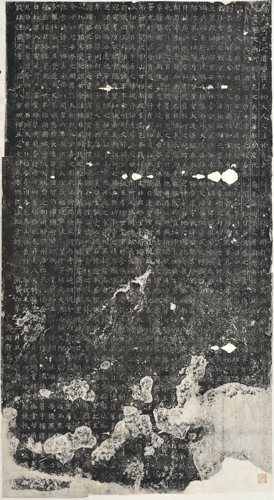

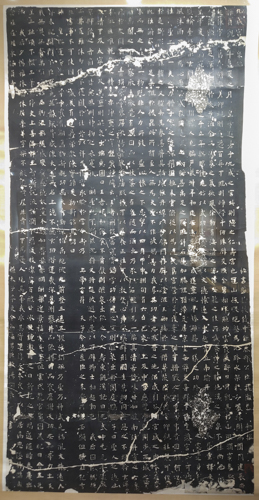

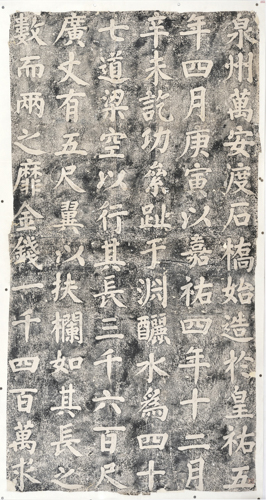

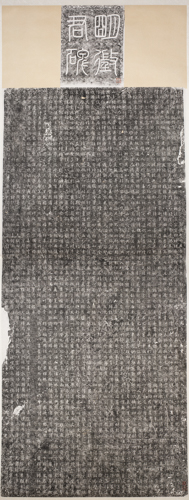

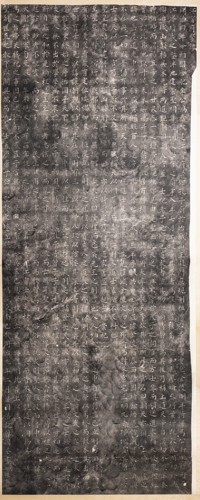

历代的名碑,以汉碑和唐碑最为集中,汉碑以隶书胜(汉碑多不署书家名),唐碑以楷书胜,所以碑刻部分主要涵盖东汉隶书碑刻和唐代楷书碑刻。选取东汉名碑《景君碑》、《史晨碑》、《曹全碑》、《张迁碑》等。选取唐代名家欧阳询《九成宫醴泉铭》、唐太宗《晋祠碑》等。

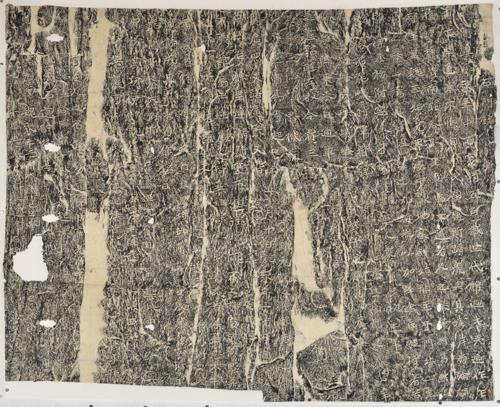

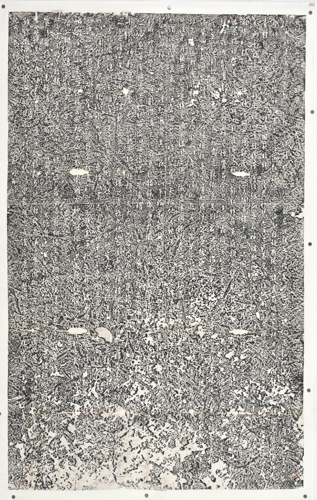

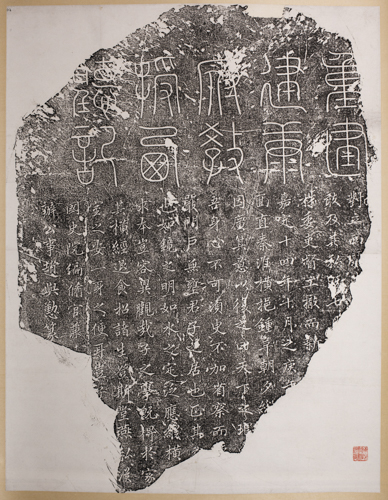

摩崖石刻以天然的山体、崖壁为载体,就其山而凿之,尤其是知名的摩崖石刻大多集中在山水佳境处,既展现湖光山色里的翰墨风景,同时也铸就并升华了风光名胜的人文风采和文化价值,如陕西汉中之石门、山东泰安之泰山、江苏镇江之焦山、湖南祁阳之浯溪、永州之朝阳岩、广西桂林之七星岩、福建南安之九日山等,精进不止,蔚为大观。“山水从金石中见,金石自山水中来”,因石门最为世人瞩目,故选取并称“汉三颂”之陕西汉中《石门颂》、石门之《石门铭》等。

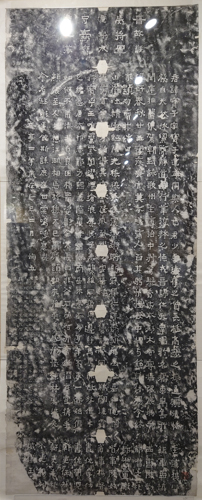

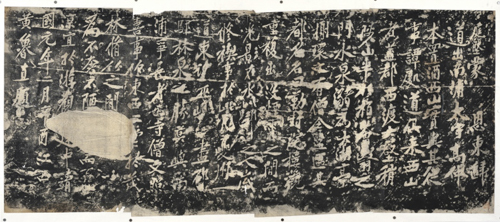

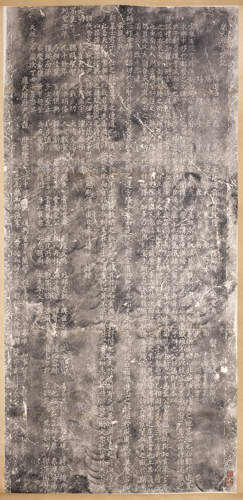

南京地处长江下游南岸,交通便利,先有吴、东晋、宋、齐、梁、陈六朝定都于此,隋唐时期虽受压制但亦有所发展,此后的南唐亦定都于此,南宋初年为行都,元代为江南行台治所,明初定都南京达五十年,迁都北京后仍为南都,清代为江宁将军、两江总督府驻地,中华民国也在此建都。总之,南京在中国历史上可谓南方地区最为重要的政治、文化中心。因此,六朝以来,南京碑刻众多。只是历代的破坏和自然损毁,时至今日,地表之上幸存刻石已为数不多。

南京大学博物馆收藏的南京地区石刻拓片大约有200种以上。其中比较系统的有三大类,一、南京(以及邻近的句容、丹阳二地)的六朝陵墓神道石刻,主要是神道碑和神道石柱两种石刻的拓片;二、南朝唐宋以来南京栖霞寺的题名题字摩崖、造像题记和少量的碑石拓片;三、明、清、民国时期江南贡院的碑石拓片。

南京大学博物馆收藏的南京地区石刻拓片大约有200种以上。其中比较系统的有三大类,一、南京(以及邻近的句容、丹阳二地)的六朝陵墓神道石刻,主要是神道碑和神道石柱两种石刻的拓片;二、南朝唐宋以来南京栖霞寺的题名题字摩崖、造像题记和少量的碑石拓片;三、明、清、民国时期江南贡院的碑石拓片。

总策划

陈云松 索文斌 史梅

学术支持

程章灿 徐兴无 杨晓春 卢康华 刘重喜

展览题字

徐兴无

总执行

李文 周帅

内容撰写

李文 聂娜 马音宁 周帅

展品管理

李文 聂娜 马音宁 周帅

展品修复

贾庆国

展览事务

金畅 刘若琳 郑丽颖 魏美强 徐琳

宣传推广

陈腾 周骏雅

展陈设计

姚昊鹏

布展公司

南京上行下行艺术有限公司